Le parole sono pietre, scriveva Carlo Levi. Alla realtà corrispondono, o dovrebbero. La realtà caricano del peso enorme che è il significato. Qualche settimana fa, nel dibattito sui diritti dei migranti, è finito sotto i riflettori della cronaca il passaggio di un sussidiario della casa editrice Il Capitello presente sulle scrivanie di qualche migliaio di bambini delle quarte e quinte elementari. Il testo definisce i profughi come «clandestini», che vivono nelle nostre città «in condizioni precarie, senza un lavoro e una casa dignitosi». Motivo per cui, proseguiva il libro di testo, la loro «integrazione è spesso così difficile». Il passaggio è stato oggetto di pubblica condanna, come giusto (immaginiamo l’esito di simile equivalenza sui più piccoli), l’editore ha promesso un intervento più o meno immediato di rettifica.

Lo studio sulle case editrici

Niente di tutto ciò avviene, invece, per le donne. Che – mentre il Paese si arrovella su come fermare l’ondata di stupri, femminicidi, molestie – a partire dai libri di scuola sono ignorate, e persino discriminate o addirittura calpestate. Senza che nessuno se ne accorga, e senza rettifiche . «Ma come, scusi, io questi libri non li ho mai visti…», esordisce sempre qualche insegnante durante i corsi di formazione tenuti da Irene Biemmi, pedagogista, ricercatrice e docente di Pedagogia sociale presso il Dipartimento di Scienze della formazione e psicologia dell’Università di Firenze. Biemmi è autrice di uno studio dirompente, realizzato nel 2010 e pubblicato nel libro Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle elementari di Rosenberg & Sellier (una riedizione sta per essere affidata alle stampe con la prefazione di Dacia Maraini) condotto su un campione di dieci libri di lettura della classe quarta elementare di alcune delle maggiori case editrici italiane: De Agostini, Nicola Milano, Piccoli, Giunti, Elmedi, La Scuola, Piemme, Raffaello e infine proprio Il Capitello. Tutti intrisi di stereotipi sessisti, appunto. Testi cambiati, dal 2010 ad oggi? Tutt’altro, visto che una seconda ricerca condotta appena due anni fa sulla falsariga della prima, stavolta dall’Università di Catania (Corsini e Scerri gli autori), ha riscontrato che la situazione non solo non è cambiata, ma è addirittura peggiorata.

Principesse e mamme (soltanto)

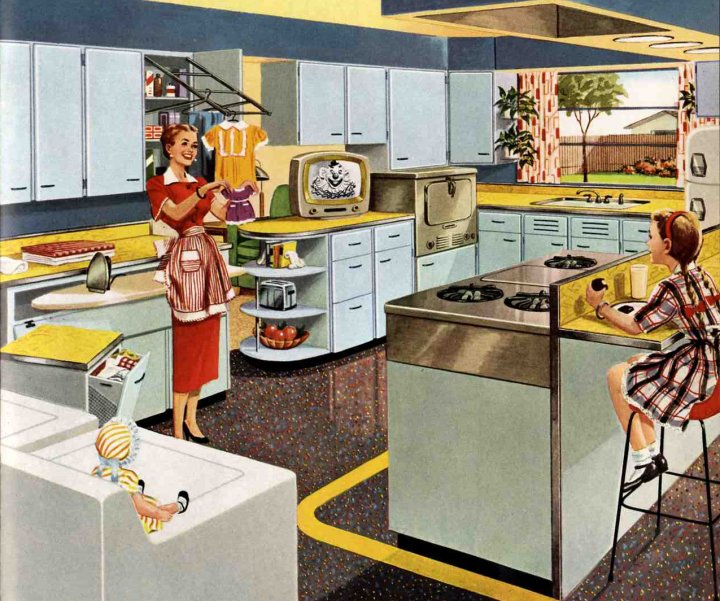

Cosa raccontano, delle donne, i libri di testo su cui studiano le giovani generazioni? Che sono in minoranza quantitativa innanzitutto: è un mondo di uomini (o di bambini) quello dei sussidiari, dove dati alla mano i protagonisti delle storie sono per quasi il 60% maschili contro il 37% di femmine. «Significa che mediamente per 10 donne rappresentate compaiono 16 uomini, con picchi del doppio o addirittura più del doppio nei libri di alcune case editrici». Il caso più clamoroso? Quello di Raffaello, in cui il rapporto tra i due sessi è pari addirittura a 3,3: per ogni femmina, cioè, sono raffigurati tre maschi. Altro che “quote rosa”. E in un mondo quantitativamente abitato da maschi (pensare che nella realtà le cose stanno esattamente al rovescio) il passaggio al giudizio qualitativo è brevissimo: perché non si parla, delle donne? «“Forse perché non c’è molto da dire”, rispondono a volte i bambini, ridendo, nei laboratori che teniamo sulla parità di genere. Ed è significativo», continua Biemmi. La sua ricerca, d’altronde, mette in luce un altro elemento sconfortante: mentre agli uomini, nei libri di testo, vengono attribuite ben 80 professioni diverse (tra i mestieri maschili più ricorrenti: cavaliere, re, capitano, medico, pittore, poeta, esploratore, scienziato, marinaio, sindaco) alle donne ne toccano appena 23 (esauriti in larga parte da mamma e maestra, e poi da strega, fata, principessa, commessa e cameriera).

Ancora peggio quando si entra nel merito dell’aggettivazione attribuita ai due generi: gli uomini sono (e i termini, si badi bene, sono attribuiti esclusivamente ai maschi in tutti i libri presi in esame dalla ricerca) audaci, valorosi, coraggiosi, seri, ambiziosi, autoritari, duri, bruti, impudenti. Le femmine? In ordine di percentuale più rappresentata: antipatiche, pettegole, invidiose, vanitose, smorfiose, affettuose, apprensive, premurose, buone, pazienti servizievoli, docili, carine. Come dire (e come insegnare): il mondo maschile è forte, persino violento, quello femminile debole e superficiale. «Non serve un esperto per capire che impatto possono avere questi stereotipi, spesso presentati in modo del tutto acritico, sui nostri bambini – spiega Biemmi –. E non mi riferisco solo alle femmine, fin dalla tenera età incasellate nei pochi ruoli e atteggiamenti che per altro nulla c’entrano con quelli presenti nella realtà che le circonda, dove le donne (e le mamme anche) lavorano e non cucinano soltanto. Immaginiamo il peso di siffatto modello sui maschi, costretti a corrispondere alle aspettative di un mondo che li esige protagonisti perfetti e brutali, se necessario». Frustrazione, ansia, incapacità di relazionarsi con donne diverse da quelle che esistono nella loro mente: drammaticamente, si tratta dell’identikit dei troppi (e sempre più giovani) uomini violenti.

Le direttive europee e il “bollino di parità”

Pensare che dal 1998 anche in Italia esiste “Polite”, un progetto europeo di autoregolamentazione per l’editoria scolastica nato sulla scia della Conferenza mondiale sulle donne di Pechino del 1995, con l’obiettivo di promuovere la parità di genere nei libri di testo. A sottoscriverlo è stata l’Associazione italiana editori (Aie) e il rispetto delle norme in esso contenute prevede l’applicazione di un “bollino di qualità” alle pubblicazioni. «La beffa è che nonostante la parità di genere non sia nemmeno garantita dal punto di vista quantitativo nei libri di testo – osserva Biemmi –, molti di quelli presi in esame dalla mia ricerca e da quella più recente di Catania di quel bollino fanno bella mostra». Il motivo? Il bollino ce lo si autoassegna, visto che nel nostro Paese – a differenza di quello che avviene in Francia, per esempio – non esiste alcun controllo o supervisione da parte di un ente terzo (il ministero dell’Istruzione o un Osservatorio dedicato) sui libri di testo. Di più: del “Polite” non c’è traccia istituzionale online, nei domini italiani, tranne che in una breve sottosezione del sito dell’Aie. Risultato: il sessismo continua a imperare indisturbato coi suoi stereotipi là dove è più in grado di esercitare il suo potere culturale. Sui bambini. E mentre la riforma della “Buona scuola” si preoccupa di formare gli insegnanti a una (non meglio specificata) «cultura di genere», nessuno pensa alla formazione degli editori e degli autori dei libri di testo sulla parità fra i generi.

«La grande sfida dei prossimi anni è allora questa: che anche un solo, grande editore per la scolastica – auspica Biemmi – cominci a investire sistematicamente su questo tema». Basterebbe guardare alla letteratura d’infanzia (0-6 anni), che per assurdo nel nostro Paese – e per una volta al passo col resto d’Europa – sulle pari opportunità delle future generazioni sta compiendo passi da gigante, capofila i progetti innovativi di Settenove e di Giralangolo con la collana “Sottosopra”, ma anche alcuni esperimenti di San Paolo e Giunti. Leggere per credere.

(Viviana Daloiso, Avvenire, 21 novembre 2017)