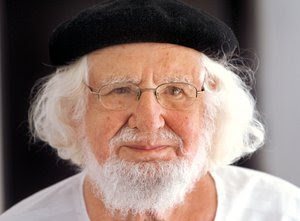

“Bienvenido a Nicaragua Libre gracias a Dios y a la Revoluciòn” si leggeva su un murale di Managua. Il benvenuto era per Giovanni Paolo II che non gradì. Ancor di meno gradì l’impegno con i sandinisti rivoluzionari di Ernesto Cardenal, monaco, poeta e teologo scomparso oggi. Riproponiamo una nostra intervista con lui

«Le mie poesie non si potevano pubblicare – ci racconta Ernesto Cardenal – copiate, tuttavia, circolavano passando di mano in mano». «Ma un giorno – conclude il poeta nicaraguense – quando dalla memoria verrà finalmente cancellato il nome del dittatore contro cui furono scritte, continueranno ad essere lette». Con queste parole, che riecheggiano quelle di Epigramas – la raccolta pubblicata nel 1961, dopo le prove giovanili dei poemi storici dedicati alla devastazione della città natale di Granada da parte dei mercenari delle compagnie commerciali (Proclama del Conquistador del 1943, e Con Walker en Nicaragua del 1950) – Cardenal apriva definitivamente la propria poetica a una ricerca di chiara intonazione sociale e politica, in cui inevitabilmente forte era l’eco delle speranze, delle attese e delle disillusioni legate alla «conspiración de abril», l’attentato tragicamente fallito contro il dittatore Somoza, a cui, nel 1954, non ancora trentenne aveva preso parte.

«Eravamo in molti – ricorda Cardenal – e il mio compito era quello di pedinare Somoza per capire se realmente si trovava nel suo palazzo». «Però, uno di noi fu arrestato a nostra insaputa – leggiamo ne La santidad de la revolución, libro in cui, a venti anni dai fatti, riprende il filo di un ricordo che non ha ancora smesso di sanguinare – e sotto tortura rivelò il piano». Se Cardenal riuscì a fuggire dalla ritorsione somozista, molti tra i suoi compagni vennero catturati e seviziati fino alla morte, aprendo una ferita profonda nell’immaginario poetico e nel percorso politico dell’autore, culminato, negli anni successivi alla caduta della dittatura della famiglia Somoza, nella carica di Ministro della cultura, da lui ricoperta ininterrottamente dal 1979 al 1986. A capo del commando che voleva cambiare le sorti del Nicaragua figurava Adolfo Báez Bone, giustiziato dalla milizia governativa e sepolto in un luogo imprecisato, a cui Cardenal dedicherà alcune delle sue composizioni espressivamente più forti e stilisticamente compiute. Siglate «Anónimo nicaraguense», alcune di queste liriche, che sempre più assumevano la forma di epigrammi, iniziarono a circolare. Molte apparvero, infine, su riviste e periodici del centroamerica, e lo stesso Neruda riusci a farne pubblicare alcune sulla «Gaceta de Chile».

Cardenal aveva imparato a servirsi della forma breve, incisiva e sentenziosa, dell’epigramma grazie al confronto con Marziale, di cui approntò versioni in verità molto libere. «C’è tutta una tradizione letteraria nazionale contro la dittatura – spiegava Cardenal – ma i primi poemi contro Somoza toccò a me scriverli, e furono degli epigrammi». Dicono molto, queste parole, di una costante predilezione per le forme semplici, e, al tempo stesso, di una precisione ricercata, mai priva di rigore, e di un lavoro sul verso che, negli anni della sua formazione, avvenuta tra l’Università di Città del Messico e la Columbia di New York, Cardenal ha imparato a scrostare dalla patina epico-retorica cara a certa poesia del tempo. Proprio da New York ebbe inizio la sua complicità decennale – fatta di grandi confronti, e di scontri impliciti, mai dichiarati e forse anche inconsapevoli – con la grande poesia nordamericana e inglese, Walt Whitman, T. S. Eliot, William Carlos Williams, ed Ezra Pound in particolare.

Partendo da queste premesse, e da queste ascendenze per alcuni insospettate, per altri, forse, pretestuose, si può sperare di capire perché, riferendosi al lavoro sul linguaggio del primo Cardenal, Roberto Fernández Retamar parlasse di «antipoesia». Una sovversiva esperienza di scrittura, capace, nei suoi giorni migliori, di spezzare la linea troppo netta che divide prosa e linguaggio poetico, esperienza di vita e arte come prassi «concretamente» vissuta. L’influenza che Pound ebbe su Cardenal – notava Mario Benedetti – consisteva, d’altronde, proprio in questa idea (che può apparire un po’ scontata, se non ingenua) che «la poesia avvolge tutto»: che non esistono temi o elementi di appannaggio esclusivo della prosa, piuttosto che della poesia ». La poesia, ripete spesso Cardenal, «cabe todo».

Fin dalle sue prime esperienze poetiche, lei ha dichiarato di nutrire una costante attenzione «per le cose». Come se la scrittura dovesse modellarsi, o trasformarsi, al contatto con esse, riscoprendo, al contempo, grazie all’uso frequentissimo nella sua poesia di espressioni colloquiali e di termini prosaici, una specie di «luogo comune del linguaggio», una sorta di denominatore, minimo delle sensibilità individuali. In questa ottica, lei è stato fra i promotori di una corrente letteraria definita «exteriorismo». Ce ne vuole descrivere i punti principali?

L’ «exteriorismo» è la cifra, la chiave di volta di tutta la mia poesia. In verità, il termine è infelice, poiché non si tratta, ne si trattò mai, di una «scuola», nel senso in cui la intendono i fondatori di dogmi e legami. Fu José Coronel Urtecho, con cui ho condiviso parte del mio cammino, a dare questo nome al nostro movimento nei primi anni `50. Non volevamo introdurre un altro «ismo», accanto ai molti che già c’erano, e a quelli, sempre più numerosi, che continuano e continueranno ad esserci. La questione era un’altra, volevamo rompere con il grado troppo intimista, retoricamente piegato su se stesso, della poesia ispanoamericana di quegli anni. Avremmo potuto e dovuto chiamarla, piuttosto, «poesia concreta», perché di questo, in fondo, si trattava. Concreta, in opposizione a tutto quanto è astratto, lontano dalla realtà, dalle persone. Parole piene di idee, certamente, ma le idee le cercavamo e le trovavamo solo nelle cose. Poesia come atto rivoluzionario, come scelta di vita e resistenza, e come vocazione al cambiamento sociale. Poesia concreta, dunque, non surrealismo.

A proposito di surrealismo, nel 1948 – dunque pochi anni prima che decideste di sfidare una certa tradizione poetica – Julio Cortázar forniva una delle migliori chiavi di lettura per intendere il surrealismo: «è cosmovisione» – scriveva. E alludeva a una «visione» che non sembra possibile contrapporre a una concretezza di altro ordine o grado. Come descriverebbe quel che distanzia la sua visione del surrealismo da quella di Cortázar?

Messa in questi termini, non posso che accettare la definizione di Cortázar. Ma io intendevo qualcosa che suona astrattamente, che non pulsa, rispetto alla nostra idea di concretezza e di senso della realtà. La nostra era una specie di apertura, apertura alla grande poesia. Concreta è la poesia cinese classica, l’ideogramma, quella giapponese, quella greca, tutta la poesia che chiamiamo «primitiva». Walt Whitman e Omero, Dante e Shakespeare sono «poesia concreta». Anche quella di Pound è una poesia concreta e diretta.

Nel 1980, su «Barricada», una rivista stampata a Managua, lei ha pubblicato un testo dal titolo «Unas reglas para escribir poesía»: è una sorta di breviario della composizione poetica, in dieci punti, molto precisi, in cui riprende temi e idee che già aveva elaborato e espresso negli anni `50. Ce li riassume?

Sì, composi quel testo per dare un segno contro le «scuole» che in Nicaragua pretendevano di insegnare poesia semplicemente negandola nei fatti. In Nicaragua c’è stata una guerra, ma un’altra guerra ancora più aspra si è combattuta contro e dentro la Rivoluzione. Rosario Murillo, la moglie di Daniel Ortega – il comandante «Cero», leader del fronte sandinista – ha condotto una battaglia personale contro la poesia e contro l’esteriorismo e, dunque, contro di me. Voleva imporre «ricette» artificiali e astratte per la poesia. Lei e altre persone servili hanno abusato del loro potere per togliere libertà alla gente e imporre stretti dettami nelle scuole, dettami che di fatto erano la negazione di ogni poesia. Ma non si può privare della libertà un poeta. Per questo, in quel decalogo, io non fornisco che poche regole, semplici e chiare, indicando una via, per quanto possibile, all’ispirazione di ognuno. Do solo alcune raccomandazioni. I versi devono essere liberi, secondo la propria sensibilità, ma non devono essere in rima; la rima va bene per le canzoni ed è appropriata per le consegne militari: un esempio che portavo sempre a mo’ di provocazione è «Vencimos en la insurrección – Venceremos en la alfabetización». In ogni caso, la buona poesia si fa con cose tangibili, che si gustano, che si vedono, e che si sentono. Ma, soprattutto, si tratta di ridurre e abbreviare, per quanto possibile. Bisognerebbe scrivere come se si trattasse di comporre un telegramma o disegnare un’insegna stradale. Certo, un poema puo essere molto lungo, ma ogni riga deve essere scritta con un linguaggio asciutto, cesellato, condensato.

Torniamo a un episodio che fece il giro del mondo e lasciò ferite profonde, non solo in Nicaragua…

Dopo i saluti di protocollo, compresi quelli della guardia d’onore e della bandiera, il papa chiese al presidente Daniel Ortega, se poteva salutare anche i ministri. Naturalmente gli fu detto di sì; così il papa si diresse verso di noi. Affiancato da Daniel e dal cardinal Casaroli cominciò a dare la mano ai ministri e, quando si avvicinò a me, io feci quello che, anche su consiglio del Nunzio, avevo previsto di fare se si fosse verificato questo caso: togliermi il basco e inginocchiarmi per baciargli l’anello. Ma egli non permise che glielo baciassi e, brandendo il dito come fosse un bastone, mi disse in tono di rimprovero: “Lei deve regolarizzare la sua situazione”. Siccome io non risposi, tornò a ripetere la brusca ammonizione. E questo mentre eravamo inquadrati da tutte le telecamere del mondo. Ho l’impressione che tutto questo fu ben premeditato dal papa. E che le televisioni fossero avvisate. In realtà, era ingiusta la reprimenda del papa perché io avevo regolarizzato la mia situazione con la Chiesa. Noi sacerdoti che avevamo incarichi nel governo eravamo stati autorizzati dai vescovi, che avevano reso pubblica la loro autorizzazione (fino a quando il Vaticano ci proibì di mantenere tali incarichi). E la verità è che ciò che più disgustava il papa della Rivoluzione del Nicaragua era che fosse una Rivoluzione che non perseguitava la Chiesa. Avrebbe voluto un regime come quello della Polonia, che era anticattolico in un Paese a maggioranza cattolica, e pertanto impopolare. Quello che neanche lontanamente avrebbe voluto era una Rivoluzione appoggiata massicciamente dai cristiani come era la nostra, in un Paese cristiano, e dunque una Rivoluzione molto popolare. E peggio ancora, la nostra era una Rivoluzione con dei sacerdoti.

Lei crede che Giovanni Paolo II sia venuto in in Nicaragua per destabilizzare la Rivoluzione?

Sì, ma le cose non andarono per il verso giusto. Il popolo era con noi e difese la Rivoluzione e, di conseguenza, la sua missione fallì. Scattò allora il “piano-B”: far vedere a tutti l’affronto che il Nicaragua faceva al Papa, per il tramite dei suoi ministri sacerdoti.

Nel 1969, dopo la sua ordinazione sacerdotale, lei ha dedicato un poema, Homenaje a los indios, alla visione, alla sensibilità, all’eredità etica dei popoli precolombiani. Temi sui quali è tornato nei suoi saggi, e, nel 1986, nel poema dedicati al mito tolteco di Quetzalcóatl, il «dio dei vinti», affrontando anche la questione politica dell’esodo. Trova che la sua lingua, a contatto con quanto si prefiggeva di rievocare, si sia modificata, o – per usare un aggettivo a lei caro -«purificata»?

Non sono un filologo e non ho lavorato sulla lingua come un ricercatore, ma mi affascinava il fatto che la poesia e il verso fossero la forma principale, la più naturale, di comunicazione di questi popoli. Le propongo un verso che dice «Verità religiosa, e verità politica, erano per il popolo una sola verità». Gli indios custodivano un segreto, e «Il segreto di Machu Picchu» è anche il titolo di un mio poema. Machu Picchu era invisibile, a suo modo. Dove i conquistadores credevano non vi fossero che macerie si celava l’anima india, immortalata in geroglifici inintelleggibili, ed evocata, a livello pololare, in tante canzoni sulla «paloma», l’uccello sacro, simbolo della dignità, della lotta, del rigore dei «vinti». Gli spagnoli sentivano cantare, sentivano quelle canzoni, ma non capivano che si trattava di parole di resistenza. Machu Picchu, infatti, era un centro di resistenza, un città che fuse quella lotta alla tradizione india, e il suo segreto è stato custodito per molti secoli. Un giorno ho scritto, e lo ripeto qui, che «l’uomo dell’antica America per me altri non è che l’americano del futuro». Ma non ho mai pretesto di scoprire qualche segreto nella lingua antica, o nella cultura náhuatl. La mia poesia è razionale, sempre.

Nella sua esperienza poetica quale importanza ha avuto l’incontro con Thomas Merton? Ricordo la passione di Merton per l’Oriente, lo zen, le forme altre di ragione…

Merton ha avuto una grande influenza spirituale e «mistica» su di me, ma senza ricadute sulla mia poesia. Dalle note e dagli appunti inediti che ha lasciato si capisce che Merton, invece, è stato influenzato, poeticamente, dalla mia scrittura. Hora cero fece una grande presa su di lui. La mia poetica è sempre rimasta la stessa, sono cambiati i temi, i problemi, non altro. E i miei referenti erano soprattutto nordamericani. La mia ricerca è sempre stata «exteriorista»: le mie scelte, le mie esperienze, tra cui quella nel governo del Nicaragua libero, non hanno influito sulla mia ricerca poetica.

Proprio in Hora cero, la raccolta composta tra il 1959 e il 1960, dopo il trauma dell’insurrezione fallita contro Somoza, lei accenna a un processo di colonizzazione sottile, un lavoro lento di corruzione delle forme e del linguaggio: la «Compagnia – scrive – corrompe anche la prosa». E ancora, in un verso che segue: «Corrompono la prosa e corrompono il Congresso».

Corrompono ogni cosa, è così che agisce il potere. In Hora cero c’è un epigramma in cui parlo di questa esigenza di purificare, tramite la poesia, il linguaggio di tutto un popolo. Le dittature, difatti, entrano anche dentro il linguaggio. È difficile sradicarle, crescono tutto intorno, anche a distanza di anni fanno sentire il loro tarlo. In Nicaragua, ad esempio, dopo la rivoluzione che ci ha lasciato in eredità libertà e democrazia, la corruzione ha ricominciato a presentarsi come modo comune, quasi naturale, di gestire le cose, i rapporti, le forze. Se escludiamo il Venezuela, e forse il Brasile di Lula, tutta l’America latina si trova in questa condizione. Una corruzione generalizzata, che non mi pare, del resto, risparmi neppure altre parti del pianeta. L’importante è fare un costante lavoro di critica, ricominciando da sé, e da una forma di resistenza individuale. Partire da sé, e poi tendere verso l’altro. Questa lavoro, per me, è la rivoluzione.

Dunque, ancora tra Cristo e Marx. D’altronde lei ha scritto che non si capirebbe Marx senza San Giovanni della Croce…

È una frase non mia, mi è stata attribuita molti anni fa; l’ha detta, in realtà, un comunista francese, ma io la condivido.

E Giovanni della Croce, lo capiremmo senza ricorrere a Marx?

Non credo (ride).