Quando la legge diventa un assoluto, in quel momento si arresta il viaggio, muore la speranza ed entriamo nella idolatria del sabato contro cui Gesù dovette combattere.

XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

PRIMA LETTURA: Dt 4, 1-2.6-8- SALMO: 14- SECONDA LETTURA: Gc l, 17-18. 21b-22.27- VANGELO: Mc 7,1-8.14-15.21-23

Un luogo costante della riflessione morale è il rapporto fra la legge e la coscienza. È storicamente riconosciuto che questo rapporto è stato illuminato, a beneficio di tutti gli uomini, dal Vangelo di Gesù Cristo. Ma noi non possiamo ridurci a sviluppare questo tema assumendolo nella sua enunciazione astratta senza approfondire il senso che assumono sulla pagina della Scrittura i termini «legge» e «coscienza».

Nel brano del Deuteronomio voi avete l’enunciazione chiara delle ragioni per cui il popolo ebraico diventò un popolo. A prescindere da ogni giudizio di valore circa la perennità della Legge ebraica, non possiamo non riconoscere che nella moltitudine di profughi dall’Egitto divenne popolo in ragione della Legge.

La Legge ebraica fu data da Mosè in vista della Terra promessa.

Era una legge per un popolo proteso in avanti; non era una legge in ragione di se stessa, ferma su se stessa quasi fosse garanzia di santità. Per quel popolo in viaggio la legge era garanzia di compattezza, di tensione verso la promessa di Dio – come dice il testo – verso il paese che «il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi». Quindi una legge aperta sul futuro. Che è, già per questo, relativa, disponibile al cambiamento.

Assoluto è soltanto il viaggio, non la legge.

Come dirà Paolo tanto tempo dopo: la legge è pedagogia verso l’adempimento. Quando la legge diventa un assoluto, in quel momento si arresta il viaggio, muore la speranza ed entriamo nella idolatria del sabato contro cui Gesù dovette combattere.

Dico questo perché la contrapposizione fra coscienza e legge viene mal posta se si fa fare alla legge la figura del male, come se la legge non dovesse esserci.

Noi lo vediamo, del resto, anche oggi che le esigenze della speranza, quando rifiutano la legge, diventano facilmente distruttive, negano le proprie stesse ragioni. Sperare insieme vuol dire porsi innanzi degli obiettivi, degli strumenti, delle norme di comportamento. La legge può essere il passaggio della soggettività rigurgitante di attese e di desideri nella oggettività che tutti ci lega allo stesso patto e allo stesso proposito.

Non c’è passaggio dal soggetto alla storia senza la legge.

E così si dica delle istituzioni come strutture in cui si condensa la volontà generale. Ogni disprezzo pregiudiziale per la legge rivela, in apparenza, spirito profetico, ma in realtà immaturità, soggettivismo impenitente, incapacità di assumere il peso della solidarietà comune verso comuni obiettivi. Questo già a livello civile.

Per quanto riguarda il popolo di Dio nella vecchia economia del Testamento di Mosè, noi dobbiamo riconoscere che fu proprio in ragione della legge che quel popolo si tenne compatto attorno alla promessa di Dio. «La Legge è buona», dirà uno dei suoi più alti critici, Paolo di Tarso, perché essa custodisce la speranza del futuro. Soltanto che la legge diventa facilmente strumento del potere degli uomini. […]

È vero, sì, che da qualche anno – ed è un segno dello Spinto del Signore – la parola di Dio riemerge come norma vera della vita cristiana ma nella memoria di tutti voi – per non dire altro – sono presenti le cavillose regole che disciplinavano il digiuno eucaristico e l’astinenza del venerdì. Le casistiche dei confessionali andavano a battere attorno a precetti che sono evidentemente tradizioni umane.

E vi rendete conto di come sulla nostra maniera di vivere il Vangelo, ancora pesi il cumulo delle antiche tradizioni.

Le quali sono, senza dubbio, valide nella misura in cui si contengono nel senso relativo della loro origine e del loro scopo, pronte a morire quando devono morire.

Tutto il dramma delle coscienze cristiane, oggi, è da ricondursi alla transizione indispensabile dalla tradizione alla Parola il che non può avvenire senza strappi, senza lacerazioni. […]

Per rifarci alla parola del Signore, noi dobbiamo abolire – come Egli dice con forza – ogni discriminazione morale che nasce dall’esterno dell’uomo, prima fra tutte la discriminazione fra il sacro e il profano.

Ecco perché il Vangelo è un annuncio liberante, anche sul piano storico, lo ripeto, noi, figli dei farisei e degli scribi più che di Cristo, abbiamo ricreato la legge del Talmud, per soffocare la scintilla vitale e creativa della parola di Dio che sorpassa i secoli e costantemente dischiude orizzonti di profezia sulla stasi della storia.

Noi abbiamo creato il soffocamento della parola di Dio attraverso la distinzione fra il sacro e il profano che Gesù ha abolito.

L’unica realtà sacra, per Gesù è l’uomo vivente. Ma noi, per una specie di fecondità insopprimibile nella natura umana nella sua condizione di debolezza e di ignoranza storica, riproponiamo le distinzioni, considerandole come intangibili.

Vale più un uomo vivo che questo edificio in cui siamo; vale più un uomo vivo che qualunque cosa sacra: perché tutto è per l’uomo.

Anche il sabato (e quando Gesù diceva «sabato», tra gli ebrei, diceva una cosa santissima) è per l’uomo.

Siamo ancora agli inizi, viviamo gli esordi del cristianesimo!…

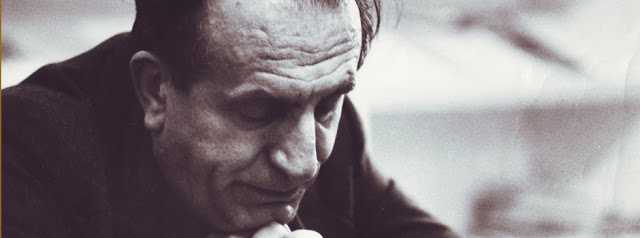

Ernesto Balducci – “Il mandorlo e il fuoco” vol 2 – anno B