Secondo i dati raccolti dai ricercatori, il drastico calo degli sbarchi ha fatto risparmiare allo Stato circa 1 miliardo di euro il primo anno e 1,9 miliardi dal secondo anno in poi. Fondi che, sostengono le due istituzioni, andrebbero reinvestiti, totalmente o in parte, in adeguate politiche per l’integrazione.

L’integrazione non fosse un costo ma un investimento? A dirlo ora non è più solo qualche giornalista, missionario o analista – facilmente tacciabile, da certa retorica, di “buonismo” – ma sono i numeri messi nero su bianco da due istituzioni, nel loro campo, tra le più autorevoli del nostro paese. Stiamo parlando dell’Ispi, Istituto per gli studi di politica internazionale, e di Cesvi, ong dal 1985 impegnata in progetti di cooperazione internazionale, che hanno pubblicato il rapporto: “Migranti: la sfida dell’integrazione”.

L’idea di fondo è che proprio oggi, di fronte ad un drastico calo degli sbarchi (oltre l’80% in meno rispetto all’anno scorso) e, di conseguenza, dei costi sostenuti dallo stato per l’accoglienza, si potrebbero liberare risorse per innescare processi virtuosi di integrazione che porterebbero a benefici, non solo per i migranti, ma per l’intera economia italiana.

I dati

Il rapporto si apre con una lunga sezione analitica che fotografa, basandosi su dati ufficiali del ministero dell’Interno, arrivi e presenze in Italia. Tra gennaio 2013 e luglio 2018, circa 685.000 stranieri hanno raggiunto le coste italiane via mare attraverso canali irregolari. Tra il 2014 e il 2016, in particolare, gli sbarchi hanno sempre superato quota 150.000, e così sarebbe stato anche nel 2017 se da metà luglio, a seguito degli accordi tra l’allora ministro degli Interni Marco Minniti e la Guardia Costiera Libica, non si fosse verificato un improvviso calo delle partenze. Una situazione radicalmente mutata rispetto al periodo 2002-2010, quando gli sbarchi in Italia si aggiravano intorno a una media di 20.000 l’anno.

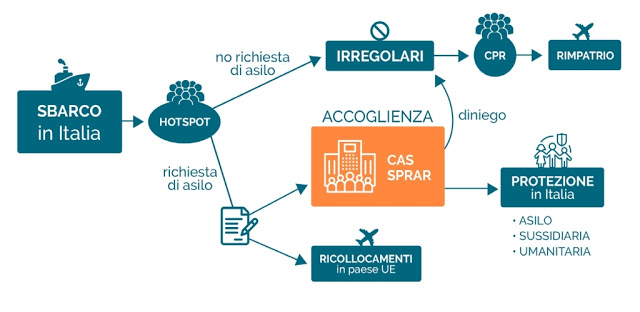

I numeri non devono però ingannare perché, soprattutto nel periodo 2013-2015, solo il 47% delle persone sbarcate ha fatto richiesta di asilo in Italia (175 mila persone). Una percentuale salita dopo l’istituzione del sistema Hotspot che prevede la registrazione delle impronte digitali al momento dello sbarco: tra gennaio 2016 e giugno 2018, a fronte di circa 320.000 persone sbarcate, l’Italia ha registrato circa 290.000 richieste d’asilo (91% rispetto agli sbarchi).

Sul fronte interno nel corso degli anni i posti a disposizione del sistema Sprar sono effettivamente aumentati, e in misura consistente – da meno di 4.000 nel 2012 a circa 25.000 nel 2017 – ma rimanendo sempre molto lontano dal fabbisogno: nel 2017, l’86% dei richiedenti asilo e rifugiati (in totale circa 180 mila) era accolto in strutture non Sprar.

Una risposta giocata sempre nella logica dell’emergenza dunque che, stando al rapporto, ha avuto come conseguenza un difficile processo di integrazione soprattutto per quanto riguarda lavoro, alla scuola, sanità e casa.

Tanto che “oltre la metà della popolazione di stranieri non comunitari residenti in Italia (Eurostat 2016) è a rischio di povertà o esclusione sociale, una quota doppia rispetto a quella dei cittadini italiani”.

Sul fronte della spesa, iI DEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria) stima i costi “diretti e indiretti” da attribuire al sistema di accoglienza, in quasi 3 miliardi di euro (erano 300 milioni nel 2011) per il 2017.

A questi si devono aggiungere i servizi sanitari e l’istruzione (circa 590 milioni di euro) e i costi per la ricerca e soccorso. Complessivamente le stime parlano di una spesa di 4,3 miliardi.

La proposta

E’ questa la cornice attorno alla quale Ispi e Cesvi hanno costruito la loro proposta: stando all’analisi dei ricercatori, il sostanziale calo degli sbarchi in Italia ha consentito un notevole risparmio, quantificabile in circa 1 miliardo di euro nel primo anno e a 1,9 miliardi dal secondo anno in poi. Fondi che andrebbero reinvestiti, totalmente o in parte, in adeguate politiche d’integrazione.

“Una maggiore spesa in integrazione – conclude il rapporto – oggi è un fattore importante per aumentare la probabilità che gli stranieri riescano a trovare un lavoro, generando ricadute positive dal punto di vista economico e fiscale, ma anche sociale. L’investimento, oggi, in spese per l’integrazione, genera infatti minori costi futuri (meno assegni di disoccupazione, minor livello di criminalità) e maggiori benefici (un reddito più alto, maggiori consumi che alzano il Pil del paese, maggiori entrate fiscali per lo Stato)”.

La realtà

Fino a qui la teoria. L’amara verità, invece, è che il decreto Salvini, al vaglio del Consiglio dei ministri, va decisamente nella direzione opposta. Non solo non prevede maggiori investimenti per l’integrazione ma, se dovessero essere confermate le bozze circolate sulla stampa nei giorni scorsi, si andrebbe verso la completa distruzione di quel poco di sistema di accoglienza (certamente perfettibile) che l’Italia era riuscita a costruire. Con buona pace di chi, come Ispi e Cesvi, crede che l’integrazione non sia un costo, ma un investimento.

(Michele Luppi, Nigrizia, 21 settembre 2018)