Gli operai un tempo erano solidali tra loro: oggi invece i poveri si odiano a vicenda. Ed è qui la sfida. Parla il regista degli sfruttati

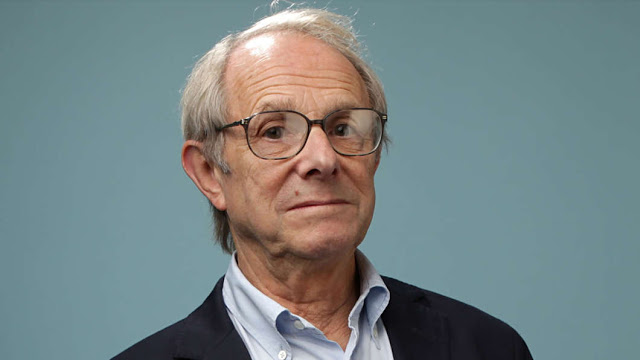

Il regista britannico Ken Loach, 82 anni, è una delle voci cinematografiche più celebri del nostro tempo e uno dei pochi registi a cui è stata assegnata la Palma d’oro due volte. Artista da sempre impegnato, si occupa spesso di temi sociali e politici. La sua opera ha abbracciato la guerra civile spagnola (“Terra e libertà”, 1995), lo sciopero dei bidelli di Los Angeles (“Il pane e le rose”, 2000), l’occupazione dell’Iraq (“L’altra verità”, 2010), la guerra d’indipendenza irlandese (“Il vento che accarezza l’erba”, 2006) e il lato coercitivo – quasi disumano – dello stato sociale che non c’è più (“Io, Daniel Blake”, 2016). Se oggi la “rivolta populista” ha innescato un ampio dibattito sul ruolo delle disuguaglianze economiche e dell’esclusione sociale, Ken Loach è stato uno dei più grandi narratori della coscienza della classe operaia e della sua graduale trasformazione nei decenni del neoliberismo. Il colloquio è stato registrato durante le riprese di “Demos” un documentario internazionale di prossima uscita, girato dal regista italiano Berardo Carboni, in cui l’autore di questa intervista attraversa l’Europa alla ricerca dei germogli di un’alternativa politica ed economica in occasione del decimo anniversario dalla crisi finanziaria del 2008.

Loach, stiamo attraversando un momento di grande trasformazione geopolitica e di disorientamento globale. Il suo lavoro è sempre stato considerato politicamente impegnato: quale pensa possa essere il ruolo che la creatività può svolgere in un momento come questo?

«In generale penso che nell’arte si abbia solo la responsabilità di dire la verità. Ogni frase che inizia con “l’arte dovrebbe” secondo me è sbagliata perché si basa sull’immaginazione o la percezione delle persone che scrivono o dipingono. Penso ci siano diversi ruoli che l’arte può svolgere. Uno di questi è affermare i principi fondamentali del modo in cui le persone possono vivere insieme. Il ruolo di scrittori, intellettuali e artisti è quello di considerare i principi fondamentali. Si tratta di portare una visione di lungo periodo della storia, della lotta. E anche se potrebbe essere necessario fare un ritiro tattico, è importante essere consapevoli che si tratta pur sempre di un ritiro, mentre i principi fondamentali sono quelli che dobbiamo tenere a mente. Questo è qualcosa che possono fare coloro che non sono coinvolti nel logorio della politica quotidiana».

Nel suo lavoro l’elemento umano non appare semplicemente come un’illustrazione della teoria, ma incarna e diventa realmente il politico. L’arte ha il potere di dimostrare che, alla fine, ci sono persone reali dietro ai grandi processi economici e politici?

«La politica vive nelle persone, le idee vivono nelle persone, vivono nelle lotte concrete che le persone fanno. Determina anche le scelte che abbiamo – e le scelte che abbiamo a nostra volta determinano il tipo di persona che diventiamo. Il modo in cui interagisce una famiglia non è un concetto astratto di madre, figlio, padre, figlia, ma ha a che fare con le circostanze economiche, il lavoro che svolgono, il tempo che possono trascorrere tra loro. L’economia e la politica sono legate al contesto in cui le persone vivono, ma i dettagli di quelle vite sono molto umani: spesso molto divertenti o molto tristi – e in generale pieni di contraddizione e complessità. Per gli scrittori con cui ho lavorato e per me il rapporto tra la commedia personale del quotidiano e il contesto economico in cui quella vita si svolge è sempre stato molto significativo».

È chiaramente una relazione dialettica: il cambiamento economico trasforma il comportamento umano e il comportamento umano, soprattutto attraverso l’azione collettiva, trasforma le relazioni economiche.

«Pensi a un lavoratore. La sua famiglia funziona o cerca di funzionare, ma individualmente non ha forza perché non ha potere. È semplicemente una pedina di una determinata situazione. Ma penso che il senso di forza collettiva sia qualcosa di molto importante. È qui che diventa difficile. Non è facile raccontare una storia in cui la forza collettiva è immediatamente evidente. D’altra parte, è spesso rozzo e sciocco finire ogni film con un pugno nell’aria e un appello militante all’azione. Questo è un dilemma costante: come si fa a raccontare la storia di una famiglia operaia, tragicamente distrutta dalle circostanze economiche, ma senza abbandonarsi alla tristezza e all’impotenza?

C’è infatti una componente di speranza anche in un film sostanzialmente cupo come “Io, Daniel Blake”. C’è la resilienza di una solidarietà umana, i poveri che si aiutano a vicenda, la gente che applaude quando Daniel Blake scrive sul muro del centro per l’impiego. Insomma, una resistenza verso la mercificazione della vita umana. Forse è un punto da cui partire.

«Sì e questo è qualcosa che i commentatori borghesi non comprendono: i lavoratori non smettono di mettere in questione il sistema, di farsene gioco. Nelle trincee e in guerra c’è una commedia amara ed è qui che vediamo il senso di resistenza, anche nei luoghi più bui. E poi c’è la solidarietà, il sostegno reciproco e la generosità di spirito. Ad esempio, qui in Gran Bretagna abbiamo avuto una crescita vertiginosa delle “food banks”, i supermercati popolari dove viene fornito cibo gratuito. In “Io, Daniel Blake”, quando la donna distribuisce il pacco di cibo a una donna che non ha niente, non dice “ecco il tuo cibo caritatevole”, ma dice “posso aiutarti con i tuoi acquisti?”. Ma se da un lato c’è questa generosità, dall’altro c’è lo Stato, che spesso si comporta nel modo più crudele possibile, sapendo che sta spingendo le persone alla fame. Le nostre società sembrano un Giano bifronte. La società capitalista si trova in questa situazione schizofrenica e dipende da noi organizzare la solidarietà».

Spesso sembra infatti che l’alienazione economica si sia trasformata in un’alienazione verso il nuovo volto dello Stato: uno Stato che non protegge più, ma che punisce soltanto. Pensa che questo sia parte di fenomeni come l’ascesa del nazionalismo, della xenofobia, persino della Brexit?

«Sì, credo che l’umore che il populismo di destra realmente indica sia un fallimento della sinistra, in modo simile a quanto avvenuto negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, qui in Europa. I partiti di destra entrano in scena con una risposta molto semplice: il problema è il tuo vicino, il tuo vicino è di un colore diverso, il tuo vicino cucina cibi che hanno un odore diverso, il tuo vicino ti prende il lavoro, il tuo vicino entra in casa tua. Il pericolo è che questa retorica sia sostenuta dalla stampa di massa, dalle televisioni, dai media vecchi e nuovi».

Il suo lavoro ha sempre investigato la solidarietà fra lavoratori. Ma come è cambiata questa solidarietà di classe? Ha vissuto di persona la transizione dal capitalismo sociale del dopoguerra all’arrivo e trionfo del neoliberismo. Come ha visto la solidarietà trasformarsi in questo periodo?

«La cosa più importante è stata la riduzione del potere dei sindacati. Negli anni Cinquanta e Sessanta erano forti perché le persone lavoravano in organizzazioni sociali come fabbriche, miniere o porti e a quel punto era più facile organizzarsi. Ma quelle vecchie industrie sono scomparse. Oggi le persone lavorano in modo molto più frammentato. E se è vero che siamo più forti quando siamo in grado di fermare la produzione, se non siamo organizzati al punto di produzione siamo sicuramente più deboli. Il problema è che la produzione è ora molto frammentata e con la globalizzazione la nostra classe operaia è sparsa fra Estremo Oriente e America Latina».

I lavoratori di Deliveroo o Foodora su una bicicletta potrebbero non considerarsi nemmeno lavoratori.

«Sì, o aprono un franchising, o sono cosiddetti lavoratori autonomi. È un problema enorme. È una questione di organizzazione per la nuova classe operaia».

Pensa che il concetto di classe abbia ancora senso? Molte persone non si considerano classe operaia anche se sono poveri…

«Credo che la classe sia fondamentale. Semplicemente, cambia forma seguendo le richieste di capitale per un diverso tipo di forza lavoro. Ma ancora di forza lavoro si tratta. E viene ancor sfruttata, e sta ancora fornendo valore aggiunto, anche più di prima. Se non capiamo la lotta di classe non capiamo nulla».

È una delle grandi sfide di oggi: far ripartire una dinamica di conflitto partendo da un popolo frammentato che non si concepisce come parte dello stesso gruppo.

«È una sfida per la nostra intelligenza. Mi ricorda una storia divertente. Recentemente stavo parlando con alcune persone molto gentili in Giappone e insistevo sulla necessità di capire la classe e il conflitto. Una donna molto gentile mi ha detto: “Mostreremo il tuo film ai funzionari del governo giapponese”. Le ho chiesto il perché. E lei: “Beh, per fargli cambiare idea”. Al che ho risposto: “Ma questo è il punto che ho appena fatto! Non cambieranno idea, si impegnano a difendere gli interessi della classe dirigente. Non devono essere persuasi, devono essere rimossi!”. È un punto molto difficile da affrontare quando l’idea di far funzionare il sistema è così profondamente radicata. Questa è una delle terribili eredità della socialdemocrazia che dobbiamo combattere».

Si tratta di una forma efficace di controllo sociale, quando i tuoi sottoposti credono di poterti parlare e che tu prenderai in considerazione le loro preoccupazioni.

«Per questo motivo dobbiamo rilanciare l’intera idea di richieste transitorie. Dobbiamo avanzare richieste che siano assolutamente ragionevoli ma che siano basate sugli interessi della classe lavoratrice e che quindi non possano venire accettate. Così si possono smascherare».

Ad esempio, chiudere i paradisi fiscali sembrerebbe una richiesta molto ragionevole

«Esatto, ma non lo possono fare!».

Una volta lei si è candidato per le elezioni del Parlamento europeo…

«L’avevo dimenticato».

Qui in Inghilterra l’Europa non è mai stata molto dibattuta come ora, dopo la Brexit. Pensa che vi siano ancora speranze di costruire una democrazia transnazionale o che sia troppo tardi?

«Non conosco la risposta. Tuttavia, ritengo che la solidarietà internazionale sia chiaramente importante. Non so se può essere organizzata in Europa. La struttura dell’Unione europea è davvero così difficile, è difficile capire come introdurre il cambiamento senza fare tabula rasa. Ogni cambiamento deve essere approvato da ogni governo e sappiamo tutti quanto sia difficile la fattibilità di tale processo. Chiaramente, abbiamo bisogno di un’Europa diversa, basata su principi diversi: sulla proprietà comune, sulla pianificazione, sulla sostenibilità e in generale sul lavoro per l’uguaglianza. Ma non possiamo farlo mantenendo al centro il profitto e l’interesse delle grandi aziende. Effettuare tale cambiamento va oltre le mie capacità. Yanis Varoufakis mi assicura che può essere fatto. Sono sicuro che ha ragione. Mi fido di lui, ma non so come».

(Lorenzo Marsili, l’Espresso, 04 settembre 2018)