Più violenza, più conflitto, più vittime. Il 2018 per l’Afghanistan è già segnato. Sarà la violenza il tratto distintivo con cui l’Afghanistan celebrerà il “quarantennale” del 2018.

Un anniversario particolare: quarant’anni di guerra, una guerra intermittente e a macchia di leopardo, che colpisce in zone e in tempi diversi, ma comunque una guerra: ogni anno 3.500 nuove vittime civili. Inaugurato dal crollo dell’edificio statuale e dal colpo di Stato del 1978, il conflitto ha assunto forme diverse. L’occupazione sovietica dal 1979 al 1989, la guerra civile tra i mujahedin tra il 1992 e il 1996, l’Emirato islamico dei talebani dal 1996 al 2001. E, ultima parentesi di una storia che andrebbe letta tutta intera, la guerriglia dei talebani contro il governo di Kabul. Considerato illegittimo dagli “studenti coranici”, sostenuto dagli Stati Uniti e dagli alleati della Nato, dipendente dalle risorse esterne, oggi è retto da due uomini che sono stati a lungo antagonisti, poi costretti a condividere il potere in un governo di unità nazionale: strano esperimento di ingegneria istituzionale voluto da Washington, il governo bicefalo del presidente Ashraf Ghani e del quasi primo ministro Abdullah Abdullah ha finito per istituzionalizzare l’impasse politica che voleva sanare. Risultato? Inerzia e continui attriti, inefficienza ed elezioni parlamentari più volte rinviate. E nel 2019 nuove elezioni presidenziali che i talebani cercheranno di sabotare. Quei talebani che una volta erano al governo e che oggi fanno opposizione armata, perché nessuno ha pensato di reintegrarli, negli anni successivi al rovesciamento del loro Emirato, alla fine del 2001.

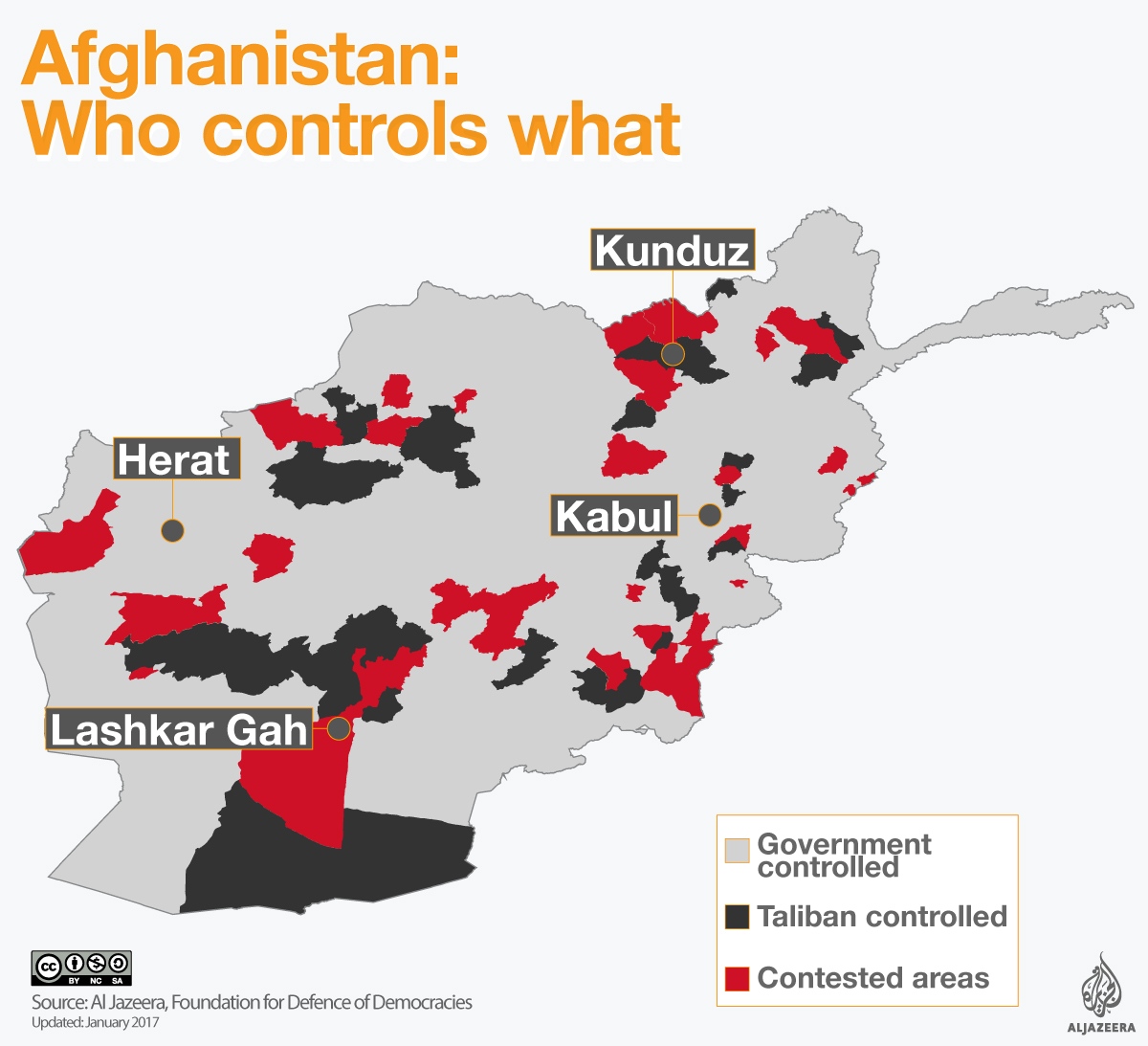

Da allora, sono trascorsi più di 16 anni. Il Paese è molto cambiato. Basta guardare nelle università o ai centri urbani, dove è evidente l’energia sociale e la spinta demografica di un Paese da 30 milioni di abitanti, il 65% con meno di 25 anni. Una spinta che non viene assorbita dal sistema educativo, dall’economia, dalla politica. Un Paese cambiato, dunque. Ciò che rimane costante è l’ottusità degli Stati Uniti, la subalternità a Washington delle cancellerie occidentali, l’assenza di ogni tentativo di archiviare quel vecchio paradigma che assimila la politica estera alla politica della difesa, la difesa al militarismo, il militarismo all’uso aggressivo della forza. Anche quando la forza non funziona. In Afghanistan, è evidente a tutti. I talebani, principale fronte anti-governativo, controllano (o contestano al governo) più territorio di quanto non abbiano mai fatto. Le vittime civili aumentano. I bisogni umanitari crescono. Nel 2017 sono stati uccisi circa 10mila soldati afghani. E da tre anni ha fatto il suo ingresso nel Paese la provincia del Khorasan, la branca locale dello Stato islamico di Abu Bakr al-Baghdadi, formalmente istituita nel gennaio 2015 con l’ambizione di strappare ai talebani l’egemonia del jihad.

Il Califfo ha aperto un nuovo fronte in Asia per una ragione simbolica. L’Afghanistan non ha la valenza strategica che aveva vent’anni fa, ma rimane la culla del jihad contemporaneo: è qui che hanno preso vita tendenze militari e indirizzi dottrinali che hanno fortemente influenzato l’islamismo armato, dall’internazionalismo jihadista (Abdallah Azzam) al jihad decentralizzato e pulviscolare (Abu Musab al-Suri), ed è qui che si sono formati i principali combattenti e ideologi del fondamentalismo, da Osama bin Laden al giordano Abu Musab al-Zarqawi, padre putativo dello Stato islamico. La posta in gioco, dunque, è soprattutto simbolica. Ma importante. Tanto da aver dato vita a un vero e proprio antagonismo tra la provincia del Khorasan dello Stato islamico e i talebani, come dimostrano i clamorosi attentati della fine di gennaio, frutto della competizione a guadagnarsi visibilità mediatica.

Alla base dell’antagonismo, ci sono ragioni ideologiche, contrasti strategici, interessi materiali. Partiamo dalle prime: il salafismo-jihadista del Califfo, dottrinalmente intransigente, votato a una causa globale (la restaurazione del Califfato), centrato sul settarismo confessionale e sulla battaglia contro il “nemico vicino”, gli sciiti e i governi apostati del Medio oriente, è lontano dalla matrice deobandi dei talebani. Che hanno obiettivi strategici diversi: non un Califfato transnazionale, ma la liberazione dell’Afghanistan dalle truppe d’occupazione straniere e l’instaurazione di un regime compatibile con il “vero” Islam. Una battaglia “nazionalista”, circoscritta dentro i confini dello Stato-nazione, benché sostenuta da sponsor e militanti stranieri. Lo Stato islamico e i talebani hanno orientamenti ideologici e obiettivi differenti. Ma si contendono le stesse risorse: soldi, armi, reclute, territorio e reputazione.

L’ingresso della “provincia del Khorasan” in Afghanistan ha minacciato il “monopolio” che i talebani avevano su queste risorse. I seguaci del Califfo hanno usato il marchio di Abu Bakr al-Baghdadi – a lungo vincente, prima della progressiva erosione territoriale in Siria e Iraq – e i soldi degli sponsor internazionali per reclutare comandanti e guerriglieri. Il gruppo è composto perlopiù da comandanti disillusi dalla “casa-madre talebana”, opportunisti in cerca di riscatto, sostenitori del salafismo-jihadista, guerriglieri privi di bussola dopo l’annuncio della morte dello storico leader dei talebani, mullah Omar. Ci sono inoltre militanti pachistani, beluchi, guerriglieri dell’Asia centrale. Quando lo Stato islamico ha fatto il suo ingresso in Afghanistan, tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, i talebani sono stati presi alla sprovvista, sottovalutando la minaccia. Ma quando hanno cominciato a perdere influenza, consenso, territori preziosi, si sono chiesti come rispondere alla sfida. La scelta della migliore opzione tattica non è stata indolore. Divisi da sempre, i talebani si sono ritrovati ancor più divisi, tra le varie cupole (shure) che compongono la galassia dei guerriglieri col turbante nero, e all’interno delle singole cupole.

A seconda dei momenti e delle aree geografiche, sono state tre le principali opzioni tattiche adottate: scontro frontale, tolleranza, tregue sul campo. Oltre alle discussioni interne, nelle scelte dei talebani hanno contato due fattori: le pressioni degli attori regionali e internazionali che, con i loro finanziamenti, possono condizionarne l’agenda; la resilienza sul campo della provincia del Khorasan. Quanto al primo aspetto, va ricordato almeno il ruolo di Iran e Russia. Per contenere l’espansione dello Stato islamico nel proprio cortile di casa, Teheran e Mosca hanno consolidato il proprio sostegno ad alcune componenti talebane, e non sembrano disposte ad accettare alcun compromesso tra i talebani e la provincia del Khorasan (compromesso sollecitato dai pachistani), a meno che le tregue sul campo in Afghanistan non allontanino dalla casa-madre la provincia del Khorasan, conducendola su posizioni più malleabili. Quanto alla resilienza, i seguaci del Califfo hanno dimostrato di saper resistere alla controffensiva militare degli Stati Uniti, delle forze di sicurezza afghane, dei gruppi locali, dei talebani, soprattutto nelle provincie orientali di Nangarhar e Kunar. Il tentativo del Califfo di intestarsi il jihad afghano non è riuscito, dunque. Ma il gruppo porta a casa un successo militare innegabile: aver resistito alla controffensiva dei nemici. Sopravvivendo perfino ai bombardamenti americani. Sempre più intensi. Nel 2017, in Afghanistan gli Stati Uniti hanno condotto 5.400 attacchi aerei, sganciato 4.800 bombe. Soprattutto contro lo Stato islamico. Più guerra, meno diplomazia. L’opposto di ciò che servirebbe. È la dottrina di Donald Trump.

Il presidente Usa ha reso pubblica la sua politica sull’Afghanistan il 21 agosto 2017. Dopo molti rinvii. Avrebbe voluto archiviare il dossier afghano, chiudere la partita, ritirare i soldati (come promesso in campagna elettorale), ma si è fatto convincere dai generali: il ritiro sarebbe stato una sconfitta troppo esplicita, uno schiaffo all’impero americano, già decaduto. Al dipartimento della Difesa e al Pentagono sanno che la guerra è persa, ma vogliono uscirne salvando almeno le apparenze. Come? Più droni, più soldati, maggiore libertà operativa sul campo di battaglia, una presenza prolungata senza una chiara fine-mandato. In poche parole, guerra permanente. Presentata come nuova, è la vecchia opzione militarista. Destinata al fallimento. Per tre ragioni. La prima, che abbiamo anticipato, è che l’opzione militare è controproducente. L’ennesimo “surge” non può funzionare: il principale motore della mobilitazione armata è la stessa presenza delle truppe straniere. Più se ne inviano, più convincente è la propaganda dei talebani. Più si bombarda, più crescono le “vittime collaterali”, più cresce il risentimento. La seconda ragione è legata alla prima: serve una strategia diplomatica, non militare. La soluzione del conflitto passa per il consenso regionale. Pensare di poter uscire dal pantano afghano senza coinvolgere Teheran, Mosca e Pechino (oltre a Riad e Istanbul), è miope. Nel suo discorso dello scorso agosto, Trump ha menzionato soltanto Islamabad e New Delhi. Il Pakistan è stato accusato di ospitare quegli stessi terroristi che gli Stati Uniti combattono in Afghanistan. Vero, ma scontato. Il problema è capire come convincere Islamabad a rinunciare al sostegno ai gruppi jihadisti. Più recentemente, Trump ha negato importanti finanziamenti al “paese dei puri”. Ma la minaccia è spuntata. Islamabad ha una sponda forte su cui contare ormai: Pechino. Il rapporto tra i due paesi è cementato dai 50 miliardi di dollari (in crescita) investiti da Pechino nella costruzione del corridoio energetico e di infrastrutture che dalla provincia occidentale cinese del Xinjiang conduce, giù giù, fino al porto di Gwadar, nel Beluchistan pachistano, sull’Oceano indiano. E se Trump forzasse troppo la mano, l’establishment militare del “Paese di puri” potrebbe intensificare il sostegno ai gruppi terroristici. Islamabad, d’altro canto, è già molto preoccupata dell’invito esplicito rivolto da Trump all’India, affinché accresca la propria presenza in Afghanistan. Un vero e proprio anatema per i pachistani, ai ferri corti con gli indiani per la contesa sul Kashmir. Sono nervosi anche l’Iran, la Russia e la Cina, che Trump non ha menzionato nel suo discorso. Ma senza i quali non può esserci alcuna soluzione negoziata al conflitto.

La terza ragione per cui la strategia di Trump è perdente è legata al quadro domestico: Trump è disposto a concedere sostegno militare, finanziario e politico al governo di Kabul. Ma insiste su un punto: gli Stati Uniti non fanno “nation-building”, uccidono terroristi. Tradotto, significa archiviare l’attenzione, fin qui spesso solo simbolica, ai diritti umani, all’educazione, alla trasparenza del governo, al consolidamento delle istituzioni, ai temi della giustizia. Proprio quel che manca in Afghanistan, dove la vera forza dei talebani è la debolezza del governo, il suo deficit di legittimità. Scordarsene, significa lasciare in mano ai talebani una formidabile arma di reclutamento. E prolungare una guerra già troppo lunga: 40 anni il prossimo anno.

(Giuliano Battiston, Rivista Gli Asini, numero 49 2018)